编者按:

2月24日,解放日报·上观新闻原点栏目发表的《滞留17年,他走不出精神病院》(点击此处跳转至链接)一文,讲述了50岁精神障碍患者唐阳长达17年的医院滞留困境,以及这一困境背后的复杂成因。

当精神障碍患者决定用法律保障权益时,两座“大山”让他们举步维艰。《精神病人出院难背后:厘不清的标准与绕不开的成人监护制度》(点击此处跳转至链接)一文,记录了唐阳寻求出院的过程,并剖析当前社会体系下精神障碍患者的权益保障现状,以及他们在寻求自由、尊严与康复过程中所面临的重重障碍。

有学者提及,目前中国对于精神障碍患者院外的支持和康复服务没有跟上,出院对他们来说不是最佳的选择。“精卫第一案”中的徐为出院后,由于缺乏家属和社会的充分支持,他的日子并不好过,最终的结局也不如人意。

精神障碍患者,只能留在医院吗?唐阳的弟弟唐谦博曾向我们求助,询问目前社会上是否有专门针对精神障碍患者的社会康复机构,他希望如果哥哥出院能先去“过渡”一段时间。

在第三篇中,我们将目光聚焦于精神障碍患者及其家属的社会支持系统搭建,探讨如何构建一个由政府、社会组织、社区、家庭等多方力量共同参与的支持网络,力求为解开精神障碍患者出院难的“死结”提供思路与建议。

“杨老师,像我这样的精神病人,未来的出路是不是只能留在精神病院?”

十多年前,患者陈翔每次遇到杨澜都会问这个问题。

陈翔如今已54岁,一直和妈妈生活在一起。他经历过多次病情的复发,曾入院治疗,但并没有像18年前自己担心的那样,一直被限制在精神病院内。

54岁的杨澜已在精神障碍患者社区康复领域工作近20年,是心之光社会工作服务中心机构的创始人之一。心之光是目前国内为数不多的专注于精神障碍患者全面康复的专业机构之一。

杨澜接触过不计其数的精神障碍患者以及他们背后的家庭。很多家属之所以拒绝接回患者,是担心没有相应的社会支持系统。

2022年,民政部联合三部门牵头开展为期三年的全国精神障碍社区康复服务融合行动(以下简称“精康融合行动”)。杨澜认为,“精康融合行动”是精神障碍康复领域在政策支持上的一个重要转折点,政府部门对此项工作的重视程度在不断提升。她相信心之光的模式可被复制,希望精神障碍社区康复工作能常态化,也希望能消除社区或者社会对精神障碍患者的刻板印象。

以下是她的讲述:

精神障碍患者,只能留在医院?

我曾在昆明市盘龙区残联设立的名为“和谐会所”的残疾人活动中心工作,该会所当时为五六十位精神障碍患者提供活动空间。由于行政调整等各种原因,2010年,运营了3年的和谐会所转入精神病院开展服务,但是许多患者觉得好不容易出院,不愿再回去。

许多患者及家属失去了一个能够相互陪伴和支持的康复场所。后来,他们找到了我,希望再建一个康复会所,我和两名同伴便联系了此前分管区残联工作已退休的常务副区长,在他的支持和协调下,我们有了免费场地。经过3个月筹备,康复会所于2010年10月成立,名叫新天地会所。2018年,更名为心之光。

心之光机构外观。受访者供图

心之光机构外观。受访者供图

推动我投身这一领域的,是一名与我同龄的患者陈翔。2007年,我和陈翔在和谐会所相识,那时,他已患病十余年,曾五次入院治疗。尽管出院后他的病情稳定,但他和曾经的朋友都断了联系。退伍后,陈翔失去了工作,社区和邻居也因疾病而歧视他、害怕他。

陈翔的父亲在他被确诊为精神分裂症后便离家出走,陈翔的妹妹不敢提自己有一个精神病哥哥,结婚时也没邀请他出席。在家中,陈翔几乎成了一个隐形人。他唯一能够倾诉的对象只有母亲,而母亲患有结肠癌,陈翔感到极度焦虑和恐惧,生怕母亲一旦离开,自己就真的无依无靠了。

每次遇到我,陈翔都会反复问我同一个问题:“杨老师,像我这样的精神病人,未来的出路是不是只能留在精神病院?”他也曾多次向我打听,昆明市不同精神病院的住宿条件和收费标准。

陈翔在心之光原地址楼下的文化用品商店,帮忙整理用品。受访者供图

陈翔在心之光原地址楼下的文化用品商店,帮忙整理用品。受访者供图

他的经历让我感到十分悲伤,当时的陈翔才36岁,怎么就自己给自己判了“死刑”呢?

心之光的出现,给陈翔带来了一些希望。当时全国的康复中心并不多,在云南,从那时到现在,也只有我们一家。在心之光的三四年里,陈翔积极参与活动,病情也有所好转。由于心之光搬迁,来回路途太远,陈翔就没有办法参与活动了,但我们还保持着联系。如果一些项目在他所在的社区开展,我们就会邀请他来。比如最近有一个服药管理的项目,让患者学会管理自己的药物,我觉得很适合他,他也来了。目前他的病情比较稳定,一直和妈妈生活在一起。

事实证明,患者是可以变好的。如今54岁的陈翔并没有像18年前自己担心的那样,会一直被限制在精神病院内。

心之光成立15年来,服务的患者中也有因为监护人离世,亲戚不愿意来接,而导致长期住在精神病院的,我们会定期去医院看望他们。当我目睹精神病院里那些患者们无助的眼神,听到在心之光康复休养的患者们回忆起曾经被“关”在医院的那些经历时,我好像也能感受到那种痛苦。他们渴望和正常人一样独立生活,即便有一天父母真的去世,他们也有自给自足的能力,这是他们心中的希望和目标。

所以在我以及机构的其他工作人员看来,心之光就像医院和家庭中间的一座桥梁。急性期的精神障碍患者离不开医院的治疗介入,而心之光适合病情稳定的患者,给他们提供融入社会的支持。我们也意识到医院和康复机构各自的优势,所以也在一直寻求医院的三方合作。

触达“无声”的患者

心之光成立之初,我们就希望有更多患者来到这里。但要让患者走出家门,离开他们熟悉的社区和家庭尚红网 ,来到机构参加活动,终究是不易的。

患者们长期服药,导致嗜睡,作息时间不规律;不少患者在家邋遢惯了,出门需要收拾干净,这对他们来说是一件麻烦事;大多数患者身上有异味,他们也怕被人嫌弃。同时,由于长期与社会隔绝,陌生人一说话,他们就紧张。一些患者在乘坐公共交通时,密闭的环境也会让他们感到紧张。

这个问题后来是如何解决的呢?

得益于2022年的“精康融合行动”。昆明当地的市、区级政府选择购买我们的服务项目,按照政策要求,机构需要前往承接的社区项目点开展服务。社区工作人员有辖区内患者的花名册,会通知患者活动的时间地点,这也利于我们深入各个社区。

在社区内部开展活动,患者还是可以接受的,毕竟对他们来说环境相对熟悉,步行就能到达。我们就是这样通过一次又一次的活动,慢慢地和患者建立连接。到后来,患者们听说心之光要来做活动,都会很开心地参加。

遇到邋遢的患者来参加活动,头两次我们不会说他,依然让他参与服务做志愿者,比如让他负责签到、发水、发小零食等。当他愿意主动开口询问我们下一次什么时候来,表示还想参与时,我们就会亲切地和他说,我们需要他,并希望他下一次来的时候提前洗个头。这么说了一下,有的患者下次就不来了,但是也有的患者下一次真的就把头洗干净来了。

让我印象很深刻的是,曾有一名患者,我去他所在的社区开展了五次活动,他五次穿的都是同样的衣服,但前四次头发都很油,我让他下次来之前记得洗头,他真的洗了,虽然衣服还是没换。

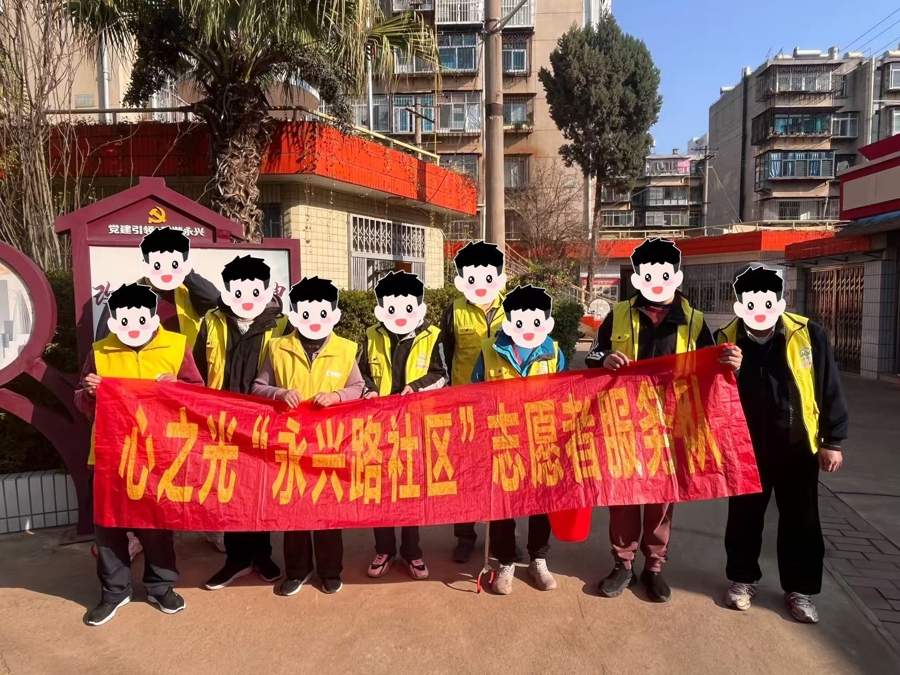

患者组成志愿者服务队,参加心之光活动。受访者供图

患者组成志愿者服务队,参加心之光活动。受访者供图

心之光最初只有8名服务对象。现在我们走进了社区,截至目前已经触达昆明市内15街道的100多个社区,累计服务了800名患者。我们与患者的联系越来越紧密,2022年,我们也组建了线上社群,目前有60多名患者及家属参与其中。

在15年里,心之光接触的患者及其家属大致分为三类:

第一类是刚接触心之光就对我们很信任,他们会积极地参加所有的活动,成长也会很快。

第二类是对我们抱有怀疑的态度,他们会衡量实际的效果,比如参加活动后患者是否能就业或成家等。

第三类是不遵循医嘱服药导致病情不稳定的患者。这类患者对我们来说是最难处理的。吃药会产生一些副作用,让患者感到不适,家属也想了很多办法,但患者还是不愿意吃药。不服药让这些患者的思维意识时好时坏,跟我们互动时的表现也就很难预判。

比如“精卫第一案”中的徐为,他出院后,他的律师介绍他来心之光康复。我去火车站接他,帮他找了住处。但是徐为拒绝服药,并开始怀疑一切,甚至出现了幻视和幻听的症状,他认为大家都用无线遥控控制他。他点外卖吃时,怀疑外卖员投毒,最后是我每天给他送饭,他觉得我的饭是我在家做的,是唯一安全的。到后来,他连我都开始怀疑,离开了心之光。

我国对于能参与社区康复的精神障碍患者是有一定标准的。患者必须处于病情平稳期,没有急性发作或严重症状,确保康复过程的安全性。但目前还有很大一部分患者,由于他们不能坚持服药,不能被纳入社区康复的体系中。即便他们愿意来机构,但他们的病情不稳定,只是短期参与活动。

最重要的是“有事做”

心之光的康复理念是,尊重每一位患者的独特价值和尊严,通过提供个性化的康复计划和服务,帮助患者逐步恢复社会功能。从见到患者的那一秒,我们的服务就开始了。在心之光,我们从不用病人、患者来称呼服务对象,我们都是叫他们同伴、伙伴,把他们当作普通正常人一样看待,给予他们参与机构工作的机会,通过在真实的环境里工作,来发掘自我价值。

2010年机构刚成立时,心之光在一栋写字楼的3楼,我们主动承担起整个楼道公共区域的清洁工作,无偿提供保洁服务。这样做的目的是希望让患者们有事可做。我还记得患者们最初开始打扫卫生、做饭时,许多患者家属都寸步不离地跟着一起做,现在患者也能独立完成这些事。

患者在心之光做保洁工作。受访者供图

患者在心之光做保洁工作。受访者供图

实际上,要想让这些精神障碍患者逐步康复,就要让他们忙碌起来。在参与活动的过程中学习技能、增强社交能力,加速社会功能的恢复,而不是整天无所事事,坐着发呆。

2013年,写字楼被收回了,我不得不四处寻找新的场地,最终在昆明市西山区永昌街道找到一家居家养老服务中心,这里是由一个老旧的自行车棚改造而成的活动空间,其中最大的一间房被改造成棋牌室。当时该养老中心想要找一个机构来运营,心之光提交了投标申请,我当时表示,如果由心之光来运营,我希望能带着机构的服务对象一同参与。社区方也对我们进行了考察,最终我们成功中标。

刚开始,我甚至不敢向社区居民透露,来的人是精神障碍患者,我对外只说是心智障碍者。可谁知,正是这里给我们带来了意想不到的机遇。

居家养老服务中心是开放式的,每天都有老人来棋牌室打牌,我们的患者就为老人烧开水、倒水、收洗麻将、打扫卫生。棋牌室是收费的,每位老人收费2.5元,一桌就能收10元,这些钱会用于心之光的运营,虽然不多,但是在这个过程中患者在慢慢成长,我们机构也在一起进步。和患者相处久了,居民们也逐渐接纳了患者,这也有利于克服患者的病耻感,心之光才得以在这里扎根至今。现在我们也主动亮明了身份,承认我们的志愿者同伴是精神障碍患者。

患者正在清洗棋牌室的麻将。受访者供图

患者正在清洗棋牌室的麻将。受访者供图

目前,心之光设有行政部、接待部、餐饮部和文书部等部门,患者们可以选择自己感兴趣的岗位。选择文书工作的患者需要掌握电脑技能,协助制作表格、撰写通知和活动简报。选择餐饮部,则需要与餐饮部的工作人员一同为其他患者和工作人员准备午餐。我们设定每顿餐费为5元,假设一天有10人用餐,餐饮部的工作人员就会带领患者们一起用50元去市场购买食材,从买菜备菜,到销售盒饭,再到餐后的清洁打扫,整个流程患者都能参与其中。

餐饮部患者正在洗菜。受访者供图

餐饮部患者正在洗菜。受访者供图

在服务患者的过程中,同伴辅导员起到了非常重要的作用。他们本身就是精神障碍患者,由于康复情况较好,我们将其培养为同伴辅导员,协助机构正式员工开展日常工作。

一位同伴辅导员叫刘能,喜欢打八段锦,会去社区带着患者及家属一起打。一次活动间隙,刘能向患者及家属们坦白自己是一名有15年病史的患者,并强调规律作息和体能锻炼对康复的重要性。大家看到了一个与他们相似的人,也会偶尔出现幻听症状,也需要每日服药尚红网 ,但在活动中却能成为大家的引导者,都有了希望。

2019年,我们参加了由北京大学第六医院举办的有关精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力项目的培训班,机构的同伴辅导员团队在当时初具雏形。当时,北京大学第六医院提出了UFE的概念,即把康复的患者和家属纳入精神卫生服务体系,鼓励患者管理自己的疾病、进行自我觉察,并分享他们的经验,从而成为“患者专家”。家属在照顾患者的过程中也积累了宝贵的经验,也能成为“家属专家”。

心之光机构也是昆明市西山区UFE志愿者(同伴)之家。受访者供图

心之光机构也是昆明市西山区UFE志愿者(同伴)之家。受访者供图

目前,我们拥有一支由十多名同伴辅导员和家属专家组成的团队。也有同伴辅导员如今成为机构的全职员工,与机构签订了正式的劳动合同。现在,同伴辅导员会协助机构的工作人员进入社区分享他们的故事,为患者和家属树立榜样。家属也在互助小组中分享他们的照顾经验、应对压力和解决困扰的方法。

心之光的同伴辅导员们还管理着线上社群,社群内每周都会组织活动。春节时,我们鼓励患者自己动手做一道菜,并在群里分享制作过程的视频。家属在一旁指导,一旦视频打卡成功,患者能获得5元钱的奖励。

离不开的家庭支持

对于患者来说,出院后回到家中,与他们联系最紧密的就是家属。家庭也是患者们重建社会支持系统的第一站。

五六年前,就有患者家属和我聊天时自我安慰,别人家的孩子虽然有出息,但都是远离父母工作。而他们的孩子因为患病,无法就业,反倒有更多时间陪伴在父母身边,随着父母年龄增长,他们就成了照顾父母的人。

很多在心之光康复情况较好的患者的确做到了这一点。原来父母为他们操碎了心,现在他们也能反过来照顾父母,成为家庭的主要劳动者。虽然患者觉得自己不被别人待见,但他们在家里始终是有价值的。

家属对患者的支持很重要。如果家庭不支持,很可能会导致患者耽误康复的最佳时机。我举个例子,2016年,机构来了一名山东的患者瞿敏,他是本科生,得了精神分裂症,但是他本人的学习能力很强。我们建议他先在机构尝试工作,慢慢恢复,并和他签了劳动合同,把整个日间中心交给他负责,他也在工作期间交到了女朋友。当时,瞿敏一个月工资是4000元。但他的父母觉得自己儿子是计算机本科毕业,嫌我们给的工资低,所以8个月后他就走了。他隐瞒病史入职某企业做程序员,由于工作压力太大,他病情复发又住了三四次院,现在他已不愿工作,在准备考研,今年都40岁了。

我觉得很可惜,但这是患者们普遍面临的困境。面对“弯路”,我们机构也难以做更多的事,这也是需要他们为自己去走的路。

其实,任何一位精神障碍者背后,都有一个生病的家庭。心之光有专门的老师负责家庭支持方面的工作,有家属自助小组,让经验丰富的“家属专家”给其他家庭做分享,帮助他们发现家庭支持的重要性。

李雪一家的成长就是一个很好的例子。来到家庭互助小组后,李雪妈妈渐渐发现,之前对女儿的控制欲太强,她懂得了要给孩子决定权。李雪是个很有想法的孩子,觉得自己可以不用参加心之光的活动,想去社会上做自己喜欢的事。妈妈焦虑,为什么我的女儿和其他患者不一样,不喜欢这些活动?

后来,李雪到一家咖啡店兼职,她刚去上班的时候,妈妈每天都陪她坐公交、地铁。现在,李雪自己去上班,妈妈也放心了。

李雪在咖啡店工作。受访者供图

李雪在咖啡店工作。受访者供图

我印象最深刻的是,我们邀请李雪妈妈来分享经验,她朗读了自己的日记本。她在日记里记录了女儿从生病至今的点点滴滴,从得知女儿生病时的悲观,到绝望、无能为力,再到现在慢慢好转。说到动情之处,台下的同伴们也流泪了。

活动当天,李雪上班的咖啡店老板也来了,李雪妈妈讲到老板没有按时发工资,女儿担心老板辞退她。老板向李雪妈妈道歉,没想到会给她们带来困扰,表示之后会按时发工资。

从这个事情来看,我觉得不仅让母女俩的关系更好了,也促进了他人对患者的理解。当然,我们也遇到过不愿意改变的家庭,这也是他们的选择。

李雪妈妈在台上朗读日记,分享心得体会。受访者供图

李雪妈妈在台上朗读日记,分享心得体会。受访者供图

解铃还须系铃人

在心之光,我们给患者和家属提供的社会支持系统是多元化的。其中比较重要的是情感支持,即通过互动,帮助患者消除孤独感,减轻心理压力;其次是信息支持,帮助患者减少误解和错误行为;再就是消除污名化和歧视的家庭支持,确保在康复的过程中,患者及家属感受到尊重和理解。

在我看来,不同患者所需要的社会支持系统是不一样的,心之光也不可能满足每位患者需要的支持系统,更多需要患者自己能意识到他最需要的是什么,并且能有意识地搭建起自己的支持系统。

机构内有一位志愿者陈霞,2019年,她成为全职工作人员,在机构做同伴支持工作,并担任行政助理。去年10月,她觉察自己出现了精神问题,并主动告知我。我建议她暂时回家休息,她却说:“杨老师,我不能休息,也不能回家。”如果她独自一人在家,病情只会更糟。她需要待在机构,哪怕是看着同伴们工作也可以。

我同意了陈霞的诉求,在她休息时不给她任何的工作压力,定期关注她的状况。两个月后,陈霞准备好重新投入工作状态。她和我说,这是她能做一辈子的事。从患者再到同伴辅导员,她从一个被帮助的人,变成了助人的人,这让她非常快乐。

陈霞正在工作。受访者供图

陈霞正在工作。受访者供图

虽然现在我们服务了那么多患者,只有约1/3的患者有较好的恢复情况。但是,恢复得好还是坏,这个评价标准是多元的。而心之光一直坚持“复元”的理念。它指的是精神障碍患者带着症状、精神残疾和社会障碍,重新找回自我,对未来生活主动应对的过程。这个理念是我们向一家新加坡的资深社工学习而来的。

对患者来说,如何才能达到真正的“复元”?患者“复元”与否,由谁说了算?

我想分享一个案例。

心之光没有成立之前,患者林明媚就与我相识。那年她大学毕业,由于父亲过世,她受了刺激,被诊断为精神分裂症。刚来心之光时,林明媚的幻听特别严重,坐公交车一产生幻听她就会马上下车。她的母亲对她很不放心,寸步不离。

在机构的这十多年里,林明媚的情况有所改善。现在母亲七十多岁,她能反过来照顾母亲,买菜煮饭、打扫卫生等。目前,林明媚能做到独自往返心之光,也成为线上社群的组长。

我们曾协助她找工作,她害怕工作带来的压力,不愿意去。她会自己做手工、钩拖鞋之类的,但是去摆摊售卖时,她会躲在母亲的身后。去年国庆节,机构举办了一场爱心画展,林明媚和母亲摆摊卖手工制品,做得也很不错。

林明媚和妈妈一起摆摊卖自己做的手工。受访者供图

林明媚和妈妈一起摆摊卖自己做的手工。受访者供图

十多年来,林明媚始终没有离开过机构,一些家属因此认为她的案例是失败的。但在我看来,“复元”并没有统一和固定的标准,患者究竟是否“复元”,外人说了不算,只有患者本人和家属才说了算,一切都取决于他们自己的实际需求。

有些家属把患者送到机构只有一个需求,就是希望他们能够像正常人一样就业。但现实情况是,精神障碍患者就业十分困难。

我国《残疾人就业条例》规定,用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%。若达不到规定的,用人单位应当缴纳残疾人就业保障金。

心之光和昆明市西山区残联进行现场签约。受访者供图

心之光和昆明市西山区残联进行现场签约。受访者供图

但是多数用人单位还是不愿意雇用精神障碍患者。我曾带着智力障碍患者和精神障碍患者去到一家企业,对方表示宁愿要前者,不要后者,即便后者文化水平更高。如果患者来机构康复了几个月还是不能就业,他们也会离开。所以,心之光在就业方面也尽可能给患者提供支持。

最近,我们的就业辅导员成功帮助三位患者在一家企业内落实了保洁员的工作。企业出于对心之光的信任和认可,与患者签订了劳动合同。一段时间后,其中两位患者突然没去上班了,为了不让企业受损失,我们不得不安排就业辅导员临时顶替保洁工作,其他就业辅导员快速入户,了解患者为何不去工作。

患者在某企业工作的照片。受访者供图

患者在某企业工作的照片。受访者供图

这也是我担心的事。这个顾虑并非源于患者的精神状况,而是他们对承诺的失信。不过,正如我之前提到的,患者反复无常的状态是他们最真实的一面,出现这些问题在所难免。我们也希望企业能正确理解患者的病情。

15年来,作为机构的负责人,我不背负任何一方的责任,这是我能坚持至今的原因,任何机构都不可能在患者的康复之路上一直为他们保驾护航。

政策与资源不能断

心之光在成立之初也经历了许多不易,政策变化和资金缺乏是摆在面前最现实的两个问题。

像心之光这样的草根机构,没有资金是不足以支持日常运营的。我们最开始向每位患者每月收取100元的服务费,现在增加到每月300元。每月持续交费的大概有20人,有时只有十几人。这笔钱只占机构收入的10%不到,主要用于购买物资,如绘画耗材,以及每月一次的外出活动费。

我们主要依靠政府购买服务的方式来维持运营,即承接政府委托的服务项目。我们承接过社区的居家养老服务,曾在残联的支持下承接托养服务,也曾承接昆明市残联对第三方托养机构的评估工作。

我们目前的线下场地虽然需要支付每年1.8万元的房租,但社区会对我们承接的居家养老服务进行考核,并提供2.4万元的房租补贴,多出来的6000元够支付水电费,但员工工资依然是个问题,也就意味着心之光必须继续承接政府的购买服务项目。

2022年,民政部联合三部门牵头开展为期三年的“精康融合行动”。我们承接了昆明市内8个县(市)区的相关项目,当地政府对各区投入的资金量也有所不同。多的服务站点一年的经费大约为9万多元,部分较少的也有6万元。

心之光在昆明市官渡区矣六街道开展活动。受访者供图

心之光在昆明市官渡区矣六街道开展活动。受访者供图

患者在昆明市金江社区的活动照。受访者供图

患者在昆明市金江社区的活动照。受访者供图

“精康融合行动”是精神障碍康复领域在政策支持上的一个重要转折点。从2017年开始,民政部会同相关部门推进精神障碍社区康复服务发展,当时依然存在转介协调机制不畅、服务资源分散、规范化程度不高等问题。

2022年,为期三年的“精康融合行动”正式启动,民政部成为精神障碍社区康复工作的主要负责部门。近年来,这项工作在政策支持和政府购买服务的资金投入方面经历了翻天覆地的变化,政府部门对此项工作的重视程度也在不断提升。

我深刻地感受到,这些年社区康复模式得到了很大的提升和传播,也让精神障碍康复机构在多地开花,比如长沙市精神病院下属的“心翼会所”,四川大学华西医院与成都市青羊区残疾人联合会合作成立的医院—社区一体化精神康复实践基地“希望之光”,以及重庆市精神健康救助基金会旗下的“冬青社会工作服务中心”等。

不过,今年是“精康融合行动”的最后一年,作为从业者的我也会担心,倘若有一天政策没有了,像我们这样的草根社会机构该怎么办?

近年来,由于经济影响,政府购买服务已经减少,如果唯一的政策支持“精康融合行动”在今年实现了全覆盖,我担心政府的资金投入也会逐步减少。所以我希望精神障碍的社区康复工作能常态化,形成“医”“康”循环,持续发展。

心之光通过线上活动和社区活动,服务的人群数量相当可观,在政府购买服务的支持下,我们可以低成本帮助更多患者,这带来的价值和意义并不亚于医院的药物治疗。

接下来,我期待建立一个类似“同伴之家”的社群,坚持发展同伴辅导员和骨干家属,这样不仅能够节省人力资源,也能够让患者相互陪伴、共同成长。让患者们走到服务的前面,而我们退居幕后。目前,同伴服务模式已逐渐成熟,但需要政府提供专项扶持资金,以确保社工组织能够持续运作。如果政策保持不变,我相信这种模式是可以持续并复制的。

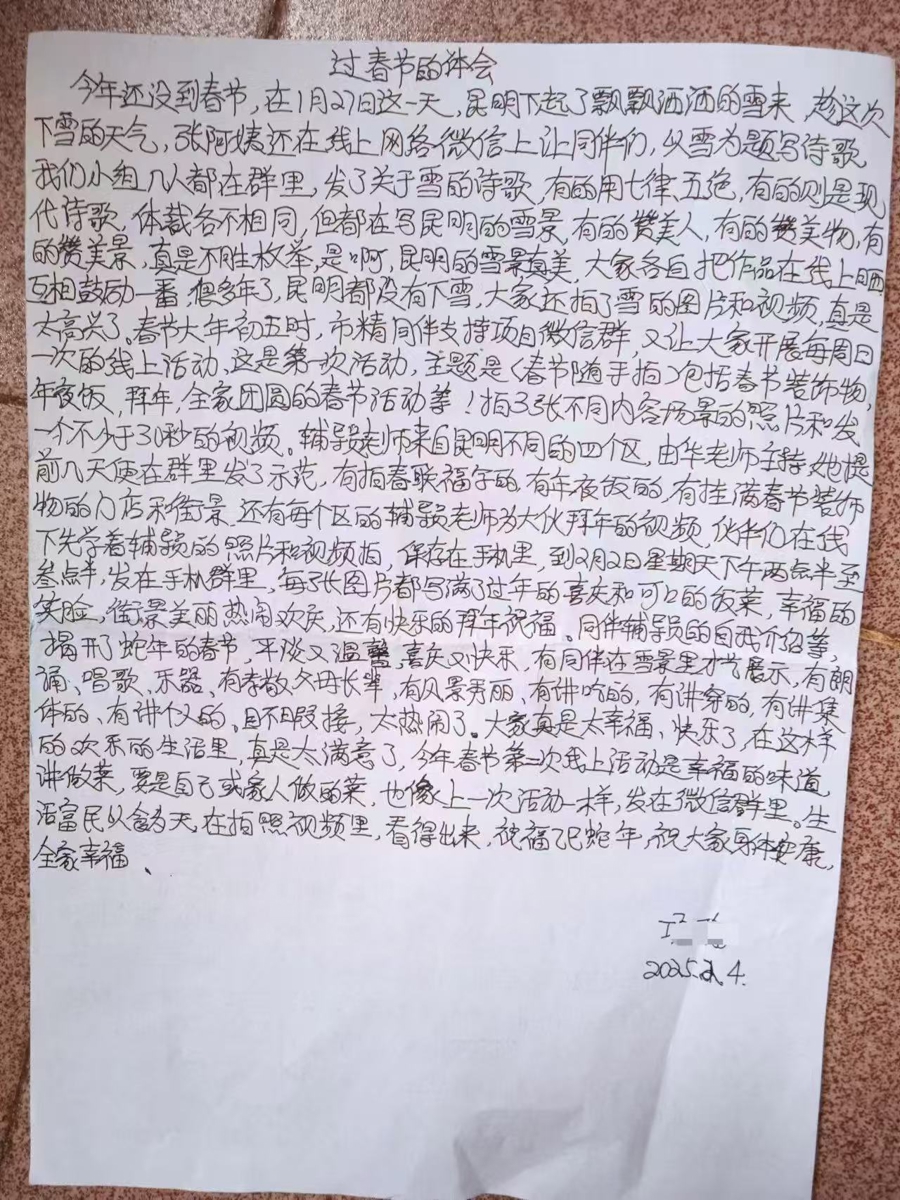

患者手写日记,记录活动感受。受访者供图

患者手写日记,记录活动感受。受访者供图

(为保护受访者隐私尚红网 ,文中人物为化名)

上阳网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。